L’équipe OptUseH2.

Le projet s’impose comme l’initiative structurante de référence dans le domaine des systèmes hydrogène intelligents.

Porté par huit laboratoires du Carnot ARTS et coordonné par Joseph Fitoussi, enseignant chercheur du PIMM, le projet OptUSeH2 s’impose comme l’initiative structurante de référence dans le domaine des systèmes hydrogène intelligents. Cofinancé par l’abondement Carnot, dans une logique de renforcement du ressourcement scientifique, ce projet d’envergure ambitionne de concevoir un ou plusieurs jumeaux numériques à objectifs multiples, véritable levier d’optimisation intelligente pour l’usage de l’hydrogène. Multidisciplinaire et résolument tourné vers l’innovation, OptUSeH2 marque une étape stratégique pour la performance énergétique et la durabilité des technologies hydrogène, en posant les bases d’une nouvelle génération de solutions à haute valeur ajoutée.

1. OptUSeH2 : une approche globale et inédite pour penser les systèmes hydrogène de demain

Dans un contexte de transition énergétique qui s’accélère, l’hydrogène vert s’impose comme une solution d’avenir, aussi bien pour les besoins en mobilité que pour les applications stationnaires. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le projet OptUSeH2. « Nous ne voulions pas nous cantonner à un seul aspect », souligne Joseph Fitoussi. « Notre ambition était de capitaliser sur la richesse des expertises développées depuis plus de 25 ans au sein des laboratoires du Carnot ARTS, pour construire une approche systémique et cohérente. » L’objectif : considérer le système hydrogène dans son ensemble, non plus comme une simple addition de composants, mais comme un tout intégré et intelligemment piloté.

Ainsi, OptUSeH2 rassemble des compétences transdisciplinaires complémentaires en mécanique des structures, durabilité des matériaux, analyse fluidique, optimisation systémique, transferts thermiques, électrochimie et intelligence artificielle. Une synergie inédite qui permet au projet d’aborder simultanément les enjeux liés au réservoir de stockage et à la pile à combustible (PaC), en vue d’élaborer une méthodologie générique, adaptable à tous types de systèmes hydrogène.

La feuille de route est claire : développer deux jumeaux numériques distincts, les tester sur bancs expérimentaux, puis les coupler pour maîtriser à la fois la conception et l’exploitation d’un système hydrogène complet. Une démarche ambitieuse qui ouvre la voie à une nouvelle génération de solutions hydrogène performantes, fiables et durables.

2. OptUSeH2 : l’intelligence numérique au service de la performance et de la durabilité des systèmes hydrogène

Face à la complexité inhérente aux systèmes hydrogène, le projet OptUSeH2 s’appuie sur une approche de pointe : celle des jumeaux numériques hybrides. En combinant modélisation physique fine des composants et intelligence artificielle, ces outils permettent de traiter en temps réel les données issues de capteurs, pour une compréhension et un pilotage optimal du comportement des systèmes.

Côté réservoirs, les matériaux constitutifs subissent des sollicitations thermomécaniques extrêmes : pression, fatigue thermomécanique, chocs, humidité. « Il est essentiel de comprendre l’effet cumulé de ces facteurs pour garantir la durabilité des réservoirs », souligne Joseph Fitoussi. Le jumeau numérique développé vise ainsi à prédire la dégradation des réservoirs d’hydrogène gazeux soumis à des cycles thermomécaniques sévères et à des environnements contraignants. Mohammadali Shirinbayan, chercheur au PIMM, précise : « Des matériaux de nouvelle génération – en particulier les composites à matrice thermoplastique – sont évalués. Plus facilement recyclables, ils présentent aussi une meilleure résistance à la fatigue et à l’impact. Nous modélisons les mécanismes de dégradation à différentes échelles grâce à des simulations multiphysiques, avant de les valider sur bancs d’essai dédiés. ». L’intelligence artificielle joue ici un rôle central, en optimisant dès la conception la durabilité du réservoir. Une fois en fonctionnement, des données recueillies en temps réel – mesures acoustiques, déformations, températures, signaux piézo-électriques – viennent nourrir le jumeau numérique pour ajuster dynamiquement les prédictions et les conditions d’usage.

Du côté de la pile à combustible (PAC), le deuxième jumeau numérique du projet cible l’optimisation simultanée du rendement énergétique et de la longévité des composants : membranes, humidificateurs, compresseurs, circuits auxiliaires. « Une instrumentation dense permet de suivre en continu température, humidité, pression, débits et courant. Chaque donnée terrain affine notre compréhension des phénomènes mis en jeux et par la même notre modèle, et chaque simulation guide nos essais », explique Stéphane Chevalier, Maître de Conférences à l’I2M.Pour Michael Deligant, Professeur des Universités au LIFSE, l’enjeu est clair : « Grâce à une modélisation systémique du stack de type PEMFC développée sous Modelica, nous pouvons simuler différents scénarios de fonctionnement. Cela nous permet de piloter avec précision la pression de suralimentation, les débits d’eau et la gestion thermique, dans le but de prolonger la durée de vie des composants tout en maximisant leur efficacité. »Avec ces jumeaux numériques intelligents, OptUSeH2 ouvre la voie à une nouvelle génération de systèmes hydrogène, plus sûrs, plus durables et plus performants.

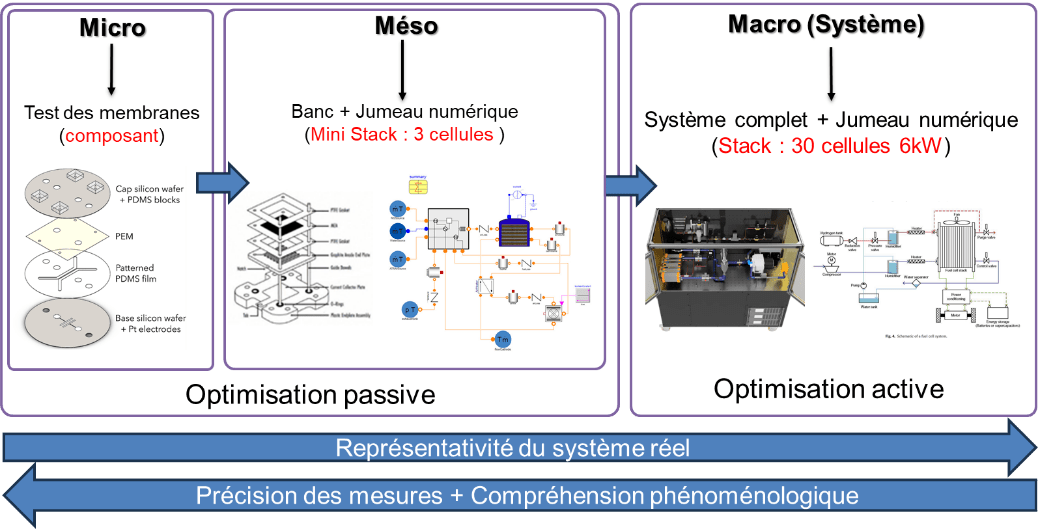

Démonstrateurs et jumeaux numériques de systèmes PAC, du composant au dispositif complet.

3. OptUSeH2 : une boucle simulation-expérimentation au service de la précision

Le projet OptUSeH2 repose sur une approche en boucle fermée qui articule étroitement modélisation et validation expérimentale. « Nous définissons des scénarios d’usage – cycles urbains, conditions extrêmes, stockage longue durée – puis développons les jumeaux numériques et les bancs de test associés », explique Joseph Fitoussi.

Les données collectées alimentent des algorithmes d’apprentissage, permettant d’ajuster finement les modèles. Chaque itération révèle de nouveaux points critiques, inspire de nouveaux essais, et affine les prédictions. À terme, cette boucle vertueuse devrait permettre d’atteindre une précision supérieure à 95 % entre simulation et réalité.

4. À mi‑parcours : démonstrateurs, modélisations numériques, avancées et premières validations

À mi-parcours, le projet OptUSeH2 entre dans une phase concrète avec le déploiement de plusieurs démonstrateurs au sein des laboratoires de l’ENSAM, illustrant une approche parallèle et structurée appliquée aux deux grands sous-systèmes hydrogène : pile à combustible et stockage.

Côté pile à combustible, un premier banc d’essai, déjà opérationnel à l’I2M, permettra, dans le cadre d’un postdoc démarrant en octobre 2025, d’établir les lois de vieillissement des membranes PEM selon différents paramètres (courant, température, pression…). Une deuxième plateforme, dont l’installation est prévue pour fin 2025, validera ces résultats à une échelle plus représentative, avant la mise en service d’un banc grandeur nature courant 2026 pour finaliser la validation du jumeau numérique PAC. Cette approche multi-échelles vise d’une part la compréhension des phénomènes mis en jeu et d’autre part la représentativité de systèmes réels (figure X).

En parallèle, le volet stockage progresse grâce à une méthodologie multi-échelles rigoureuse. Trois thèses doctorales mènent l’effort : optimisation et caractérisation des matériaux composites, modélisation du procédé d’enroulement et performance structurelle des réservoirs, et optimisation de la conception via l’IA et gestion en temps réel de l’usage des réservoirs. L’ensemble alimente une plateforme numérique unifiée combinant simulation de fabrication et calculs par éléments finis. Un démonstrateur expérimental instrumenté, dont l’assemblage final est prévu pour octobre 2025, viendra tester des tubes composites issus de réservoirs réels en conditions cycliques et fournir des données clés pour la maintenance prédictive (figure XX). « une approche similaire est menée à l’I2M en collaboration avec Le PIMM, dans le cadre d’un postdoc s’intéressant à l’endommagement et la rupture du liner polymère », précise Jean-Benoit Kopp, Enseignant chercheur au sein de ce laboratoire Carnot ARTS bordelais.

Ainsi, dans les deux cas, le principe reste le même : simulations multiphysiques, analyse expérimentale multi-échelle et intelligence artificielle s’enrichissent mutuellement dans une boucle itérative. Cette démarche symétrique permet une montée rapide en maturité des modèles, en vue du couplage final des deux jumeaux numériques hydrogène.

Démonstrateur de durabilité à la fatigue des composites de réservoires d’hydrogène.

5. OptUSeH2 : une solution technologique prête à l’emploi pour l’industrie de l’hydrogène

Au-delà de ses avancées scientifiques, le projet OptUSeH2 s’impose comme un véritable outil opérationnel pour l’industrie. Son ambition : proposer une solution clé en main capable de réduire les coûts d’exploitation, d’optimiser la conception, et de mettre en œuvre une maintenance prédictive efficace. Grâce à un pilotage en temps réel, le système peut ajuster les paramètres d’usage pour maximiser les performances énergétiques, surveiller l’état des composants critiques et anticiper leur dégradation, même en conditions extrêmes (chocs, vibrations, haute pression).

Le couplage des jumeaux numériques dédiés au stockage et à la pile à combustible permettra un pilotage global, du remplissage du réservoir à la gestion énergétique, ouvrant la voie à la mise en place de sites pilotes industriels et à une future commercialisation à grande échelle.

« L’objectif n’est pas de concevoir un système unique, mais de construire une méthodologie adaptable, valable pour les systèmes embarqués comme pour les installations stationnaires », conclut Joseph Fitoussi. Avec OptUSeH2, le Carnot ARTS pose les fondations d’une nouvelle génération de systèmes hydrogène intelligents, alliant robustesse, performance et durabilité.

Exemple d’architecture multi-stacks avec un système de gestion thermique et d’alimentation en air commun.